アスベスト規制の遅れについて考える

アスベスト規制の遅れについて考える

「建築物石綿建材調査者」の資格を取りました。

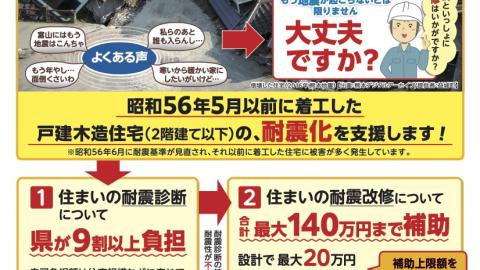

私の本業は耐震改修ですが、その際にはどうしても解体工事が伴います。解体の前に必要となるのがアスベストの調査。

そのために講習を受けたのですが、ここで学んだ日本のアスベスト規制の歴史には、正直言って怒りを覚えました。

日本は規制が25年も遅れた

アスベストが原則的に全面禁止されたのは、2006年のことです。

一方、欧米ではすでに1960年代から健康被害を理由に段階的な規制が始まっていました。

つまり、日本は欧米に比べて実に25年以上遅れて全面規制に踏み切ったことになります。

この間、日本ではむしろアスベストの輸入量が増え、1970年代から90年代にかけてピークを迎えました。

欧米が規制を強める中で、日本は逆に使用を拡大していたのです。

「潜伏期間の長さ」が口実に

アスベストが中皮腫や肺がんを引き起こすことは、すでに明確にされていました。

それでも「潜伏期間が20〜40年ある」という特性を理由に、日本は被害が目に見えて拡大してからようやく規制を進めました。

まさに後手後手の対応です。

今後にのしかかるツケ

アスベストを含む建築物は、これから解体時期を迎えます。

安全に処理するためには莫大な費用がかかり、最終的には国民が負担せざるを得ません。

使うときには安さや便利さばかりを優先し、後になって社会全体に重い負担がのしかかる――典型的な「負の遺産」ではないですか。

なぜここまで遅れたのか

私が考える要因は次の通りです。

経済成長を優先し、産業界の圧力が強かったこと

健康被害の深刻さが十分認識されなかったこと

規制を「段階的に」「慎重に」と先延ばししてきたこと

被害者の声がなかなか大きな力を持てなかったこと

つまり、経済や業界の利益を優先する仕組みが背景にあったのだと思います。

これは「地震や津波が来ないと原発の安全対策を強化しなかった」ことにも似ている気がします。

共通しているのは、安全を軽視し、リスクを後回しにした構造です。

未来に同じ過ちを残さないために

アスベスト問題は「過去の失敗」ではなく、今後の解体ラッシュを前に現実の課題として立ちはだかっています。

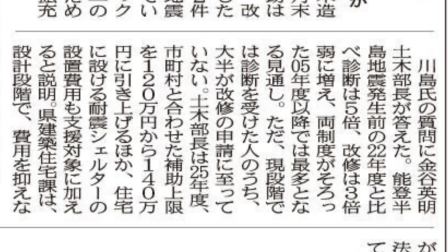

今進められている能登半島沖地震の解体や瓦礫の処理時でも、アスベスト対策に大きな問題があると言われています。

これからの将来を担う人達のためにも、このようなアスベスト問題が起きないように、色々な事に目を光らせなければいけないと思いました。